森の世紀が始まりました (第28回)

── 命を支えるダイナモ (7) ──

日本樹木種子研究所所長・東北大学名誉教授 江刺洋司

前回には、動植物とも生きるとは生体ダイナモの稼動によることでしたが、彼らの生活の違いがその稼動の有り様を違ったものとしていると話しました。キリンや牛などの草食哺乳動物では運動や体温保持だけでダイナモを回せましたが、運動し得ない植物トマトの組織や器官の細胞内では地上にあろうと地下にあろうと、日夜を問わず有機物生産を続ける以外にダイナモを回わすことは出来ないと話しました。また前回の図12で植物での生物電気を0としましたが、いつもそうとは限りません。必須栄養素である窒素元素を動物の様に昆虫を捕食して生きる食虫植物や、オジギソウなどでは触っただけで葉を閉じますが、それを誘引するのは電気信号です。しかし、彼らは植物界では特殊な存在です。

このように動植物間の生き方の違いは、生体ダイナモの回転に反映しますが、植物が日夜を問わずに有機物を生産し続けなければならないということは、光が無くとも茎や根の頂端分裂組織では細胞分裂と生長活動を持続せねばならないことなので、以前に述べたように可逆的な解糖系での反応速度と方向とを決めている調節酵素(ATP/ADPの割合が高まると解糖系の反応速度が下がる、図10)の活性を制御するために、ATP/ADPの比を高めてペントース燐酸回路の稼動を高めて、NADPHやリボース5P供給体制を整えることが必要です。しかし、これだけでは有機物生産を続け得ません。細胞分裂には種々の核酸やタンパク質などの生合成が不可欠なので、それらの生成の直接的原料となる種々のアミノ酸を先ずは作らねばなりません。動物なら、それを食料摂取で済ませ得ますが、植物では必要な全てのアミノ酸を無機元素から自分で作り上げねばならないのです。

植物が生体ダイナモを稼動するにはアミノ酸の生産が不可欠

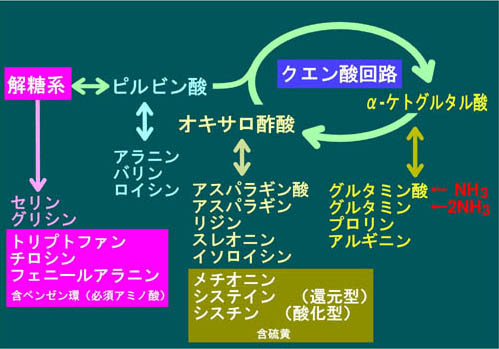

そこで重要なアミノ酸(タンパク質の構成員)にはどんなものがあり、どんな過程で作られるのか、17図から学びましょう。全ての主要なアミノ酸は第18回の図10に示した炭水化物の分解過程の各段階の中間代謝物質を炭素骨格とし、それにアミノ基が結びついて形成されます。アミノ酸はその炭素骨格と出所から大まかに4グループに区分出来ますが、第一グループの5種のアミノ酸は解糖系から派生していますが、その内の3種は先に樹木の材の主成分となるリグニンの形成の際にも触れたベンゼン核を持つ必須アミノ酸(多くの哺乳動物は自らは生産不可)で、チロシン、フェニールアラニン、トリプトファンです。それらはペントース燐酸回路を介して供給されます(図10)。第二のグループはクエン酸回路(第20回、図12)の入り口にあるピルビン酸を炭素骨格とする3種のアミノ酸です。

第三、第四グループの多くのアミノ酸は全てクエン酸回路(図12)上の二つの有機酸、α−ケトグルタル酸とオキサロ酢酸が炭素骨格となっているので、これらのアミノ酸はクエン酸回路が順調に回転しない限り作られない宿命にあります。しかし、これらの二つのグループの有機酸は命の営みを支える点では、特に重要です。例えばα−ケトグルタル酸は図17から分かるように、全アミノ酸へのアミノ基(-NH3)の導入口となっていますが、無機の窒素元素を有機物に取り込む窓口となってグルタミン酸やグルタミンが作られます。前者は皆さんにも「味の素」として日常生活で馴染深い物質ですね。また、第四グループの中には細胞内での酸化還元反応に関わるシステイン・シスチンだけでなく、タンパク質生合成のペースメーカーとして働くメチオニンという含硫黄の3種のアミノ酸があります。

植物が生きるにもダイナモの稼動が必要で、そのために有機物生産を日夜を問わず続けるのですが、機能的に重要な高分子有機物の生産の原料であるアミノ酸の確保にはクエン酸回路の作動がなければならぬことが図17から理解出来たと思います。動物では運動・発熱だけでダイナモと同時にクエン酸回路も稼動させ得ますが、運動と無縁な植物でダイナモを回転させるにはATPを消費せねばなりません。それには有機物を生産しなければならず、主要な炭素骨格はクエン酸回路由来ですから、それらの炭素骨格の供給が止まればダイナモもまた停止してしまうという困った関係にあるのです。つまり、植物細胞は地上・地下を問わず何処に居ても、肝心のアミノ酸合成のための炭素骨格を供給出来なければダイナモを回転させ得ないことになっているのです。これまでは、動物も植物も全く同じように酸素呼吸でダイナモを稼動させていると話して来ましたが、緑色植物では有機物を生産し続けない限りダイナモを回転させ得ませんので、何とかクエン酸回路が停止してしまう状況を避けねばならないのです。ただ、これらの自養的な緑色植物に対して、下等なカビなどの菌類は植物であっても、動物と同じで他の生き物(有機物)を腐食させたり腐敗させたりして生きているので他養的生き物ですから、動物と同様に炭素骨格を供給しなくともダイナモを回すことが可能です。したがって、緑色植物がダイナモを停止させずにクエン酸回路を動かすには、植物は動物とは違った何等かの工夫をしているはずですね。次回以降の楽しみとしましょう。

緑葉における無機態窒素分子の有機態への変換の基本的道筋

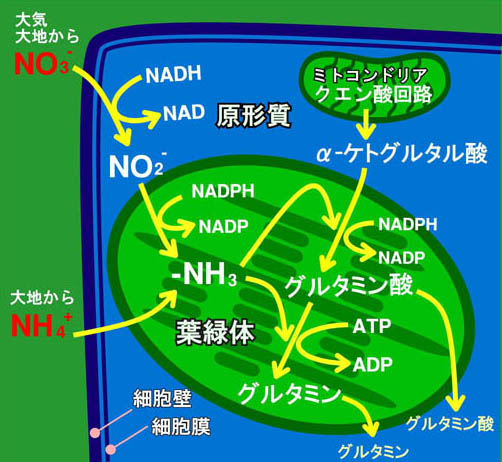

その工夫を探るには植物がどのようにアミノ基を作るのかです。このエッセイのタイトルが「森の世紀」である以上、草木の緑葉が行っている葉緑体とミトコンドリアの協働作業を紹介するのが適切でしょう。図17で有機態窒素化合物への入り口がグルタミン酸とグルタミンの2つのアミノ酸でしたが、そこに取り込まれたアミノ基が各種のアミノ酸にアミノ基転移酵素の働きで他の炭素骨格に移されて、図17に示された全てのアミノ酸の生合成となるのです。したがって、上記二つのアミノ酸にアミノ基を導入することこそが無機態の窒素化合物を有機態に転換させる基本的仕組みと言えますが、それを図18に示しました。

| 図18:日中における葉緑体とミトコンドリアとの協働によるアミノ基の導入(大気浄化のしくみ) |

ここに示された道筋こそが、街路樹が行っている自動車の排気ガスである窒素酸化物の浄化作用の過程そのものですが、硫黄酸化物の還元固定の際にも似たような経路でオキザロ酢酸由来のアミノ酸に取り込まれて含硫黄アミノ酸(図17)となり、同様に樹木は大気中の硫黄酸化物の浄化作用も行なっているのです。

ミトコンドリア内でのクエン酸回路中の一員であるα−ケトグルタル酸が葉緑体内に入って行く一方、日中には明反応で水が分解され、葉緑体内には大量のATPとNADPHが蓄えられています(第5回、図3)。大気中の窒素酸化物硝酸は気孔を通じて緑葉中の細胞に吸収されてイオン化し、NO3-となりますが原形質中を通る過程でミトコンドリアや葉緑体から放出されたNADHやNADPHを補酵素とする硝酸還元酵素の働きで亜硝酸NOに還元されて葉緑体内に入って行きます(図18)。勿論、その際に窒素酸化物の濃度が高く、細胞内のpHを異常に低めるようなら細胞は死ぬことになり、落葉してしまいますが、この還元酵素は低いpHで働く性質があるので、むしろ大気中の窒素酸化物を樹木は栄養源としてしまうのです。NOは葉緑体内で大量に存在するNADPHを補酵素とする亜硝酸還元酵素によって-NH3にまで還元され、次にNADPHを補酵素とするグルタミン酸脱水素酵素の働きでα−ケトグルタル酸を炭素骨格として結合しグルタミン酸になります(図18)。その一部は葉緑体内に大量に貯留されているATPとグルタミンシンテターゼの働きで更に1個のアミノ基を結合してグルタミンになり、これら二つのアミノ酸が葉緑体外にアミノ基を運び出して各種の炭素骨格にアミノ基を転移させることになるのです(図18)。勿論、大地から吸収され緑葉まで移送されて来たNO3-やアンモニアイオン(NH4+)も同じ過程で有機態に変換されます。こうして、緑色植物が成長できるだけでなく、全ての動植物が生きるに欠かせない各種のアミノ酸(図17)を供給しているのです。

|